やさしい有機野菜の説明、無農薬・減農薬栽培との違いは?

※記事内に広告を含む場合があります

当サイトは更新を終了しました。

長きにわたり当サイトを愛読、応援くださった方々には誠に感謝しております。

※この記事の内容は執筆時点のものです。サービス内容・料金など、現時点の最新情報とは異なる場合がございます。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

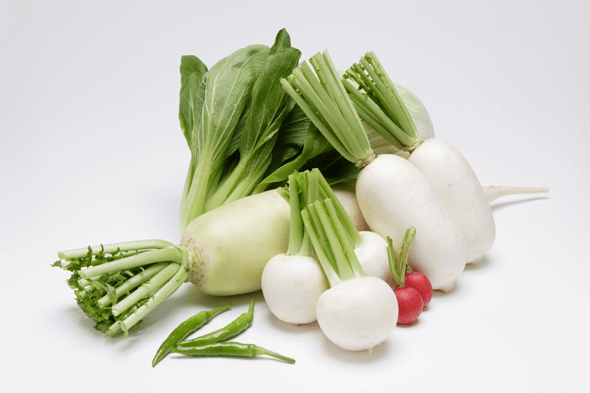

購入する野菜を選ぶ際、野菜に「有機」「無農薬」「減農薬」の表記があった場合、何を良いと思って選ぶでしょうか?

いずれも「安心・安全な野菜」、「健康に良さそう」、「味が良さそう」なイメージがありますが、有機・無農薬・減農薬は、それぞれ定義が異なります。

具体的にどのような違いがあるのか、分かりやすく説明します。

この記事の目次

有機野菜のやさしい説明

有機野菜は有機農産物(有機栽培された農産物)の一つです。

有機農産物とは、農林水産省が1992年に定めた「有機農産物及び特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に沿って栽培された野菜や果物、穀物などを指します(2001年、改正と同時に「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に名称変更)。

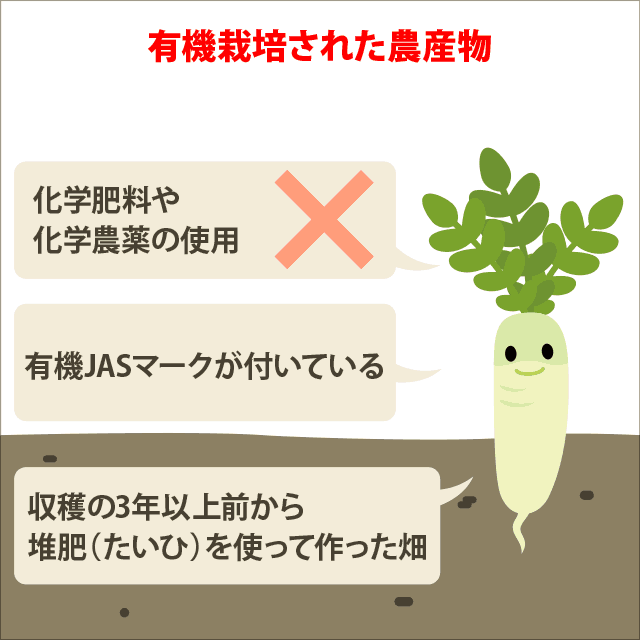

ガイドラインによると、有機農産物とは

化学的に合成された肥料及び農薬を避けることを基本として、播種または植付け前2年以上(多年生作物にあっては、最初の収穫前3年前)の間、堆肥等による土づくりを行ったほ場において生産された農産物

出典:農林水産省「有機農産物及び特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」

と定義されています。

簡単にいえば、有機野菜は「化学肥料・農薬を使わず、収穫の3年以上前から堆肥などを使った畑で育てた野菜」です。

ちなみに、オーガニック野菜は「有機野菜」と同じ意味です。

日本有機農業研究会では「有機農産物の定義」として、

有機農産物とは、生産から消費までの過程を通じて化学肥料・農薬等の合成化学物質や生物薬剤、放射性物質、遺伝子組換え種子及び生産物等をまったく使用せず、その地域の資源をできるだけ活用し、自然が本来有する生産力を尊重した方法で生産されたものをいう

出典:日本有機農業研究会

と定めています。

分かりやすくまとめると、有機農産物は化学肥料・農薬の不使用のほかに、以下の条件に当てはまるものを指します。

- 放射性物質が含まれていない

- 遺伝子組み換えの種や苗を使っていない

- 自然の力を尊重した方法で栽培している

そのため、有機野菜は遺伝子組換え作物を避けたい、食品の放射能汚染が心配と思う人にも選ばれています。

ほかの野菜と差別化する審査あり

ガイドラインが策定される前は、有機野菜でないものを「有機減農薬栽培」と表示して、紛らわしく販売するケースもありました。

しかし、2000年にそれをしっかりと区別するため、農林水産省の登録を受けた機関による有機JASの格付け審査に合格した野菜のみ「有機野菜」と名乗れるようになりました。

現在では、すべての有機野菜(オーガニック野菜)に、有機JASマークの表示が義務付けられています。

そのため、スーパーに並んでいる野菜が有機栽培されたものかどうかは「有機JASマーク」の有無で確認できます。

ちなみに「6ヶ月以上、3年未満に化学肥料や農薬、土壌改良材を使わず、堆肥を使って耕した畑で作った野菜」のことを、転換期間中有機野菜といいます。

通常の有機野菜が「3年以上」に対して、転換期間中有機野菜は「6ヶ月以上3年未満」なのが注目ポイントです。

いずれも有機栽培された野菜には変わりないので「転換期間中」と表示された農産物を見かけた時は「土以外は、有機農産物とほぼ同じ」と思ってください。

無農薬・減農薬との違い

有機栽培のほかに、無農薬栽培や減農薬栽培など、さまざまな栽培方法が存在します。

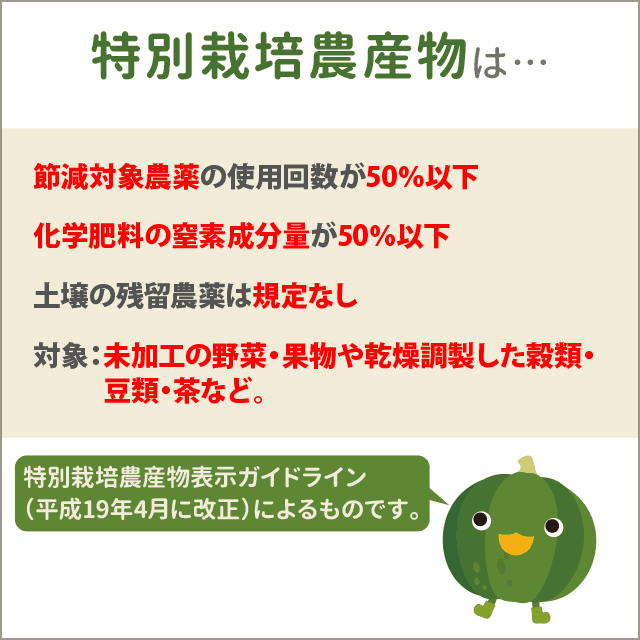

無農薬や減農薬で栽培された野菜は、特別栽培農産物(有機栽培には当てはまらないが、特別な栽培で生産された農産物)になります。

特別栽培農産物の対象は、未加工の野菜・果物や乾燥調製した穀類・豆類・茶などです。

加工食品(冷凍食品、乾燥野菜、カット野菜)、山野草、きのこなどは対象外です。

特別栽培農産物は、地域の従来型の栽培と比較して、

- 節減対象農薬の使用回数が50%以下

- 化学肥料の窒素成分量が50%以下

の条件で栽培された農産物が当てはまります。

節減対象農薬には、除草剤、殺菌剤、殺虫剤だけではなく、植付け前の土壌消毒剤や種子消毒剤なども含まれます。

特別栽培農産物は「栽培」の部分がポイントになります。

有機栽培とは違い、土壌の残留農薬などに関しては、特に規定がありません。

無農薬:化学肥料・農薬が不使用

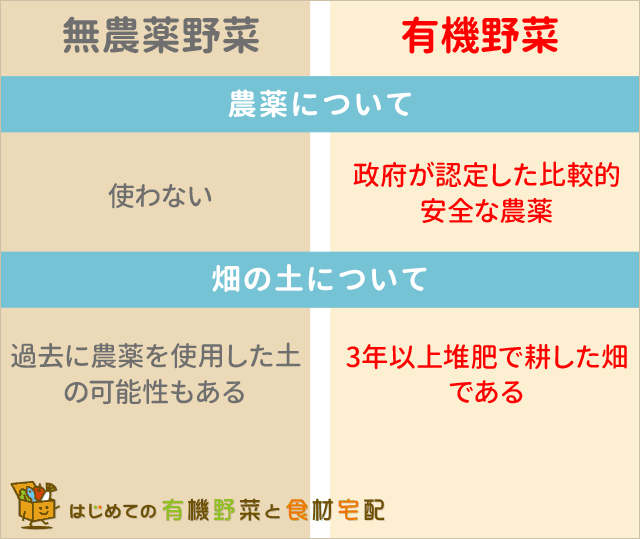

無農薬野菜はその名の通り、化学肥料や農薬を使わないで栽培した野菜です。

実は有機野菜は無農薬栽培とは限りません。

「有機栽培と無農薬栽培は同じ」と思いがちですが、政府が認定した比較的安全な農薬(有機認定農薬)や化学肥料が、使われている場合があります。

また有機認定農薬には、使用制限がありません。

そのため、農薬自体の安全性は高くても、野菜に繰り返し散布することで、結果的に高濃度の農薬を使用した有機野菜が誕生する場合があります。

さらに有機野菜は「3年以上堆肥(有機的な安全な土)で耕した畑で作った野菜である」と、土作りに関する条件が付いています。

一方で、無農薬野菜は、たとえば去年大量の農薬を使って作った野菜でも、今年農薬を使わなければ、無農薬野菜になります。

無農薬野菜と有機野菜との違いを簡単にまとめると、以下の通りです。

- 有機野菜は「政府指定の農薬や化学肥料」を使っている可能性がある

- 無農薬野菜は去年、農薬を使っていた畑で栽培されている可能性がある

そのため、有機野菜と無農薬野菜、どちらの方が良いかはひとことで言い表すことは難しいです。

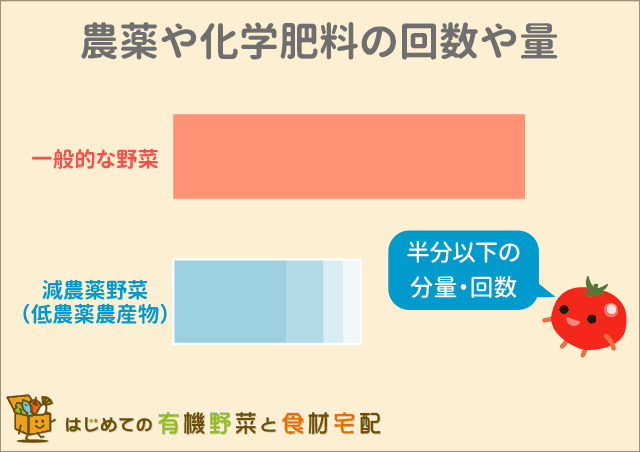

減農薬:農薬の使用回数や量が半分以下

減農薬野菜(低農薬農産物)とは、農薬や化学肥料を「同じ地域の同じ時期に散布される一般的な回数や量」と比較して、半分以下で栽培された野菜です。

つまり、同じ地域の同じ時期の平均よりも、農薬を使う回数・分量を半分以下にしている野菜が「減農薬野菜」と言えます。

要するに、減農薬野菜は、化学肥料や農薬が少ない野菜のことです。

一方で、減農薬の定義が「同じ地域で一般的な回数や量と比べて」なので、栽培地域によって農薬の使用回数や量にバラツキが出ます。

有機・減農薬栽培は本当に安全?

有機野菜や無農薬野菜などは、何の表記もない野菜と比べると、安全・安心感があります。

しかし、上記で説明したように、さまざまな解釈の仕方ができます。

実際に減農薬野菜として販売している野菜のなかには、農薬を50回以上も散布している場合もあるそうです。

また「有機農法で使う有機肥料よりも、化学肥料を使った野菜の方が安全だった」という研究結果もあります。

これは有機肥料の元となる鶏糞に問題があり、鶏が遺伝子組み換え飼料で育てられていたために起こった話です。

減農薬野菜は、農薬を使用する回数と量が平均よりも半分以下ならば「減農薬」表記がOKなので、農薬不使用の証明になりません。

それらを踏まえて、「本当に良い野菜に出会うために大切なこと」を、私は次のように考えます。

大切なのは産地と生産者

結局、有機や無農薬の表示よりも、産地と生産者、つまりブランドを重視して野菜を選ぶことが大切です。

福島の野菜を否定するわけではありませんが、「福島で作られた有機野菜です」と言われても放射能汚染が心配な方は多いと思います。

だからこそ、野菜の産地は大事です。

そして「中南米で作った有機野菜です」と言われても、どの国の誰が作ったのかわからない状態では「本当に有機野菜なの?」と疑う人も多いと思います。

過去には、食肉偽装事件などもありましたし、牛肉のBSE問題などもありました。

実際に品質が偽装されて輸入・販売される事例は少なくありません。

だから産地と同じく、生産者も大事なのです。

商品パッケージに「◯◯県の◯◯さんの畑で作られた野菜です」とあれば、生産者がその野菜のブランドを背負って栽培していることが分かります。

万が一、偽装が発覚して、販売している野菜のブランドが失われてしまったら、その生産者は生活できません。

一部の農家では、農業の様子を毎日ブログなどで書いて、作物が育っていく様子を私たちに伝えてくれています。

そういった農家の方から買う野菜なら、間違いなく安心感があります。

食材宅配サービスが選ばれる理由

とはいえ、何の知識もない状態で、自分が安心できる産地と生産者を探して、野菜を購入するのは、なかなか大変です。

安心できる野菜を食べたいときに役立つのが、食材宅配サービスです。

特にOisixやらでぃっしゅぼーやなど、有機野菜・減農薬野菜をおもに取り扱う業者では、安心・安全の野菜を提供することが、ビジネスの生命線になっています。

そのため、取り扱う野菜について、スタッフが現地に出向き、徹底的に調査をした上で、農家や団体と契約を行なっています。

各社のWebサイトを見ると良く分かりますが、野菜ごとに産地や生産者もしっかり記載されており、近所のスーパーや八百屋さんで買うより何倍も安心できる野菜が手に入ります。

デメリットとしては、やはり価格が高いことです。

食材宅配サービスで取り扱いのある野菜は、一般的な野菜と比較して割高です。

しかし、高いお金を支払っても、美味しくて安全な野菜が欲しいと思う人が増えています。

大切な食生活だからこそ、有機野菜の表示だけを信用せず、本当に良い食材を考える必要性があると思います。

関連記事

関連記事