農産物になぜ農薬が必要?安定した生産量を保つのに欠かせない理由

※記事内に広告を含む場合があります

当サイトは更新を終了しました。

長きにわたり当サイトを愛読、応援くださった方々には誠に感謝しております。

※この記事の内容は執筆時点のものです。サービス内容・料金など、現時点の最新情報とは異なる場合がございます。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

農薬は除草剤や殺虫剤、殺菌剤などの総称で、農業をする上で欠かせない存在です。

私たちが普段食べている野菜や果物、穀物などの農産物には、何らかの農薬が使われています。

農薬には「危険」なイメージが付きまといますが、ではなぜ農薬が使われ続けているのか、くわしく解説します。

▼こちらの記事も読まれています▼

– 残留農薬は本当に危険?農薬が残る原因と食の安全性を考える

– 自宅で簡単にできる野菜・果物の残留農薬を落とす7通りの方法

– 知られざる有機野菜のメリット・デメリット

この記事の目次

同じ農作物だけ栽培すると害虫が増えやすい

同じ田畑で栽培される農作物は、基本的に1種類だけです。

トマト畑やキャベツ畑、茶畑が一面に広がる風景をイメージすると分かりやすいと思います。

田畑を耕したり、雑草を抜いたりすると、栽培する農作物以外の植物は排除されます。

そうなると、その田畑の植物相(その地域に生育する植物)が単純化して、生息する昆虫や微生物も、その田畑で育つ農作物を栄養源にする種類しか残りません。

そのため、農作物を栽培する一帯は、どうしても害虫が発生しやすい環境になります。

また日本は雨が多く、高温多湿な気候なので、病害虫や雑草がほかよりも発生しやすいです。

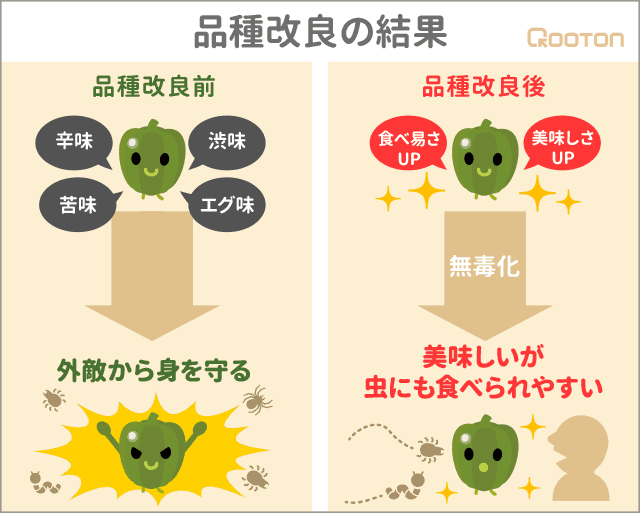

品種改良の結果、自身を守れなくなった

私たちが食べているほとんどの農作物は、在来種から品種改良されたものです。

野菜が本来持つ辛味、苦味、渋味、エグ味などは、

- 虫などに「美味しくない味がする」として食べられるのを防ぐ

- 病原菌の攻撃から身を守る

ために必要不可欠なものです。

たとえば「毒キノコ」や「じゃがいもの芽(ソラニン)」などは典型的な例です。

忌避物質や有毒物質を自ら作り出すことで、外部に対して武装しているのです。

一方で人間が美味しさを求めて品種改良をすると、農作物は無毒化します。

たとえば苦味成分のポリフェノールが従来の約1/10しか含まれていないこどもピーマンは、品種改良の結果、誕生した品種です。

品種改良を経て、不快な味がしない無毒な農作物は、害虫や草食動物から身を守る方法がなくなり、食べられやすくなります。

その農作物を外敵から守るのが、農薬の果たす役割です。

害虫も栄養価が高い畑や農作物が好き

きちんとした管理で栽培された農作物は、私たち人間だけではなく、害虫にとっても、素晴らしい食べ物になります。

野生の植物よりも炭水化物やタンパク質などの栄養価が高い農作物があれば、当然、寄ってくる害虫も増えます。

美味しい農作物は、人間だけではなく害虫や病原菌も好むので、農薬は必要不可欠なのです。

農薬を使わないと作れない野菜・果物が多い

一方で、無農薬・減農薬栽培が可能な農作物もあります。

ただし農作物によっては、農薬を使わないと害虫や病原菌に負けてしまい、栽培から収穫までできない場合も多いのです。

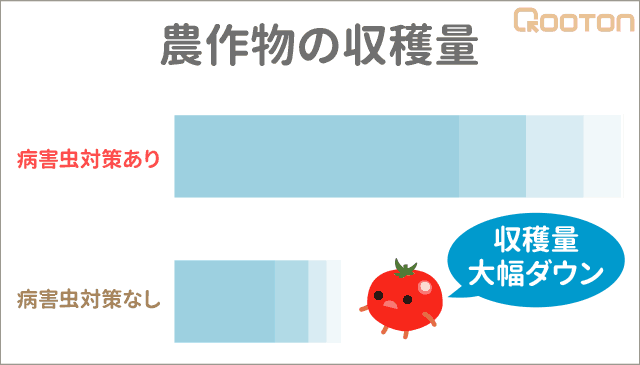

1991~1992年に行なわれた調査結果では、病害虫対策を行なわずに栽培した農作物は収穫量が大幅に減少することが発表されています。

たとえば、ももやリンゴの果樹はほぼ100%、農薬を使わないと、収穫までたどり着けません。

下記の表を見ると、「無農薬栽培できる」とよく言われる野菜は、推定収穫減少率のパーセンテージが少ないことに気付くと思います。

| 作物名 | 推定収穫減少率(平均)% |

|---|---|

| 水稲(10) | 28 |

| 小麦(4) | 36 |

| 大豆(8) | 30 |

| りんご(6) | 97 |

| もも(1) | 100 |

| キャベツ(10) | 63 |

| だいこん(5) | 24 |

| きゅうり(5) | 61 |

| トマト(6) | 39 |

| ばれいしょ(2) | 31 |

| なす(1) | 21 |

| とうもろこし(1) | 28 |

作物名右( )は試験例数(1991~1992年に実施)

社団法人日本植物防疫協会「農薬を使用しないで栽培した場合の病害虫等の被害に関する調査」(1993年)

生産者の労働時間の短縮になる

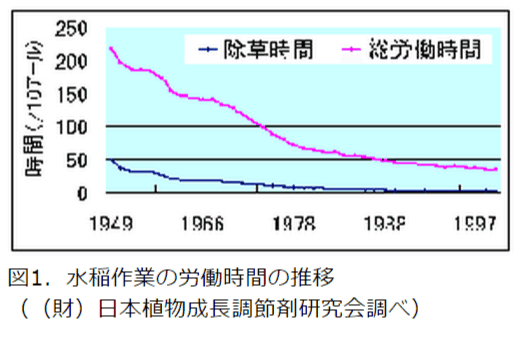

戦後、科学技術の進歩により、さまざまな農薬や農耕機が生み出された結果、生産者の労働時間が大幅に短縮されました。

雑草を抜く作業は、戦前は手取りが中心でしたが、戦後に除草剤が開発されたことで、大きな時間短縮が図られました。

たとえば10アールあたりの除草時間を見ると、1949年は50時間、50年後の1999年は約2時間と約1/25まで短縮されたことが分かります。同じく総労働時間も大幅に減っています。

現在、生産者の多くが「兼業農家」なのは、農業における総労働時間が減ったことも影響しています。

農薬との向き合い方を考える

美味しい農作物になるように品種改良を繰り返した結果、農作物は確実に病害虫に弱くなっています。

病害虫から農作物を守るために使用されているのが「農薬」です。

「本当に農薬を使わずに農業ができるのか?」の問いに対しては、ケースバイケースです。

私たちが農薬に関して考えることは「農薬が安全かどうか?」だけではありません。

・化学農薬の使用回数や量を減らした栽培はできないのか?

・使用される農薬が、ほかの生態系を脅かしていないか?

など、より踏み込んだ部分にあると思います。

あわせて読みたい:

本当に健康を考えるなら有機野菜は買うな(本当は危ない有機野菜)

関連記事

関連記事