遺伝子組み換え食品の安全性とは?メリット・デメリットと(遺伝子組み換えではない)表示の不確かさ

※記事内に広告を含む場合があります

当サイトは更新を終了しました。

長きにわたり当サイトを愛読、応援くださった方々には誠に感謝しております。

※この記事の内容は執筆時点のものです。サービス内容・料金など、現時点の最新情報とは異なる場合がございます。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

遺伝子組換え表示制度の「任意表示」については、令和5年4月1日から「新たな遺伝子組換え表示制度」になりました(平成31年4月25日に食品表示基準の一部を改正する内閣府令(平成31年内閣府令第24号)が公布されたことにともなうものです)。

スーパーで食品のパッケージを見たとき「原材料名(遺伝子組み換えではない)」という表示を見かけることが多々あります。

日本では大豆、とうもろこし、ジャガイモ、セイヨウナタネ、綿実など9作物に対して、遺伝子組換え農産物、またはそれを原材料とする加工食品の場合は(遺伝子組み換え)や(遺伝子組み換え分別)の表示が義務付けられています。

ただし遺伝子組み換え農作物を原料としていても表示義務がない食品があったり、おもな原材料に当たらなければ表示が省略できたりします。ほかにも家畜の飼料(エサ)として遺伝子組み換え作物が使われていても、表示の対象外です。

そのため、私たちが(遺伝子組み換えではない)と表示された食品を意識的に買っていても、実は知らないうちに遺伝子組み換え食品を食べている可能性は充分に考えられます。

では遺伝子組み換え作物によって、私たちにどのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか?

遺伝子組み換えに反対して、非遺伝子組み換え食品が購入できる食材宅配サービスもあわせて紹介します。

この記事の目次

日本で見かける遺伝子組み換え作物とは?

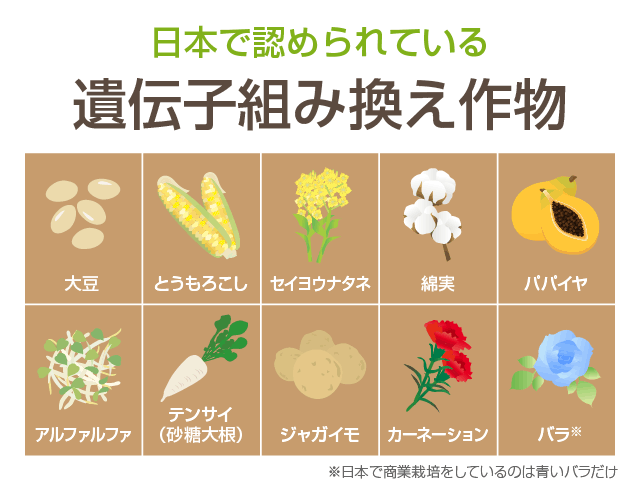

日本で栽培や流通、加工、販売が認められているのは以下の11物です。

- 大豆

- とうもろこし

- ジャガイモ

- セイヨウナタネ

- 綿実

- テンサイ(砂糖大根)

- パパイヤ

- アルファルファ

- からしな

- バラ

- カーネーション

アルファルファとは「ムラサキウマゴヤシ」とも呼ばれるマメ科の植物で、スプラウト(新芽)の状態でサラダや付け合せに使われることが多い野菜です。

ただし日本で商業栽培されているのはバラ(観賞用の青いバラ)とカーネーションだけで、ほかの作物は隔離ほ場での実験的な栽培は行なわれていますが、商業的な栽培はされていません。

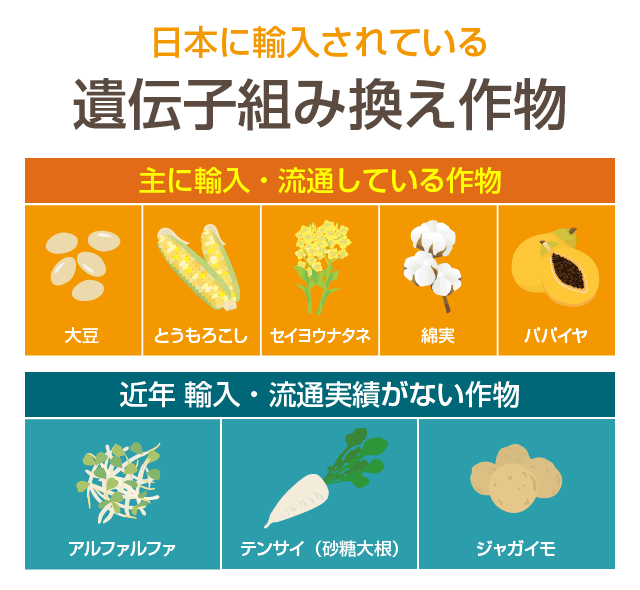

日本に流通する遺伝子組み換え作物は「輸入物」に限定

そのため、日本で見かける遺伝子組換え食品は「輸入物」に限定されます。

たとえば豆腐や納豆の原材料名に大豆(国産)と表示があれば、遺伝子組み換え作物の心配はないです。

日本で初めて遺伝子組み換え作物が「食品として安全」とされたのは1996年のことで、認定されたのは害虫抵抗性ジャガイモとトウモロコシ、除草剤耐性大豆とナタネの4種類でした。同時期に遺伝子組み換え作物の輸入が解禁されます。

現在日本でおもに輸入、流通しているのは、とうもろこし、大豆、セイヨウナタネ、ワタ、パパイヤの5種類です。

ラベル表示を見ても遺伝子組み換えの有無は分からない?

遺伝子組換え作物やそれを原材料とした食品には表示義務があり、商品のラベルに記載されています。

◆表示義務あり

(遺伝子組換え)や(遺伝子組換えのものを分別)と表示

遺伝子組換え農産物、またはそれを原材料とする加工食品

(遺伝子組換え不分別)と表示

遺伝子組換えが分別されていない農産物、またはそれを原材料とする加工食品

(遺伝子組換え農産物が混じっている可能性がある)

◆任意表示

(遺伝子組換えではない)や(遺伝子組み換えではないものを分別)(分別生産流通管理済み)と表示

分別生産流出管理(IPハンドリング)がされた非遺伝子組換え農産物、またはそれを原材料とする加工食品。

◆表示義務なし

原材料のみ表示

加工過程で遺伝子やたんぱく質が、完全に分解、分離、除去されることで、製品を調べても遺伝子組換えか非遺伝子組み換えかどうかが、技術的に検出できない食品。食用油(例:大豆油)、しょう油など。

また従来の作物と栄養価などが大きく異なるものに対しても表示義務があります。

◆表示義務あり

「大豆(高オレイン酸遺伝子組み換え)」や「とうもろこし(高リシン遺伝子組換え)」と表示

高オレイン酸大豆、またはそれを原材料とする大豆油など。

高リシン遺伝子組換えとうもろこし、またはそれを原材料とするものなど。

日本では高オレイン酸遺伝子組換え大豆を使用した食品を見かけることはありませんが、アメリカでは「Plenish(プレニッシュ)」という大豆油の製品として流通しています。

表示義務のない遺伝子組み換え食品

各食品の表示義務の有無は以下の通りです。

同じ原材料を使っていても、表示義務のない食品がたくさんあることがわかります。

| 表示が義務付けられている食品 | 表示が義務付けられていない食品 | |

|---|---|---|

| 大豆 | ・豆腐、油揚げ類 ・凍豆腐、おから、湯葉 ・納豆 ・豆乳類 ・みそ ・大豆煮豆 ・大豆缶詰、大豆瓶詰め ・きな粉 ・大豆炒り豆 ・上記や大豆、大豆粉、大豆たんぱく、枝豆、大豆もやしを主な原材料とするもの |

・大豆油 ・マーガリン ・しょう油 ・乳化剤 ・たんぱく質分解物 ・香料 |

| とうもろこし | ・コーンスナック菓子 ・コーンスターチ ・ポップコーン ・冷凍とうもろこし ・とうもろこしの缶詰や瓶詰め ・上記やとうもろこし、コーンフラワー、コーングリッツをおもな原材料とするもの |

・コーンフレーク ・デンプン分解物 ・果糖ブドウ糖液 ・ブドウ糖 ・水あめ ・砂糖 ・魚介エキス ・デキストリン ・エリスリトール ・たんぱく質分解物 ・香料 |

| ジャガイモ | ・冷凍や乾燥ジャガイモ ・片栗粉(ばれいしょデンプン) ・ポテトスナック菓子 ・上記やジャガイモをおもな原材料とするもの |

- |

| 綿実 | - | 綿実油 |

| セイヨウナタネ | - | ナタネ油(キャノーラ油) |

| テンサイ | てんさい糖 | - |

| アルファルファ | アルファルファスプラウト | - |

| パパイヤ | パパイヤ | - |

| からしな | からしな | - |

ほかにも、加工食品については、おもな原材料(原材料に占める重量の割合が上位3位まで&原材料に占める重量の割合が5%以上のもの)に当たらなければ表示が省略できます。

また遺伝子組み換え作物を飼料として与えられた家畜の畜産品(肉、卵、牛乳、乳製品など)も表示義務がありません。

そのため、商品を購入する際に「遺伝子組換え食品を避けよう」と表示ラベルを見ても、完全に遺伝子組換え食品を避けることは難しいのが現状にあります。

特にとうもろこしから作られる「果糖ブドウ糖液」は、遺伝子組み換え作物が使われているのではないか?と指摘が出ることの多い食品です。

IPハンドリングとは、遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物を、生産・流通・加工の各段階で混入が起こらないように管理して、そのことが書類などで証明されていること。

非遺伝子組換え農産物を分別しようと最大限に努力しても、現実的に完全な分離は困難です。

日本ではIPハンドリングが適切に行なわれている場合でも、5%以下の「意図せざる混入」を認めています。

「遺伝子組換えではない」の表示が多い理由は?

「遺伝子組換えではない」の表示は義務ではありませんが、大豆やとうもろこしを使っている商品には、たいてい原材料名(遺伝子組換えではない)の表示があります。

特に普段から買う機会の多い大豆や大豆製品でよく見かけるように思います。

これは日本は昔から大豆の自給率が低く、大豆の自給率は6%、食品用に限定すると自給率は20%と、ほとんどを輸入に頼っていることが理由に挙げられます。

大豆のおもな使われ方は「大豆油用」と「食品用」の2つに分かれます。

- 大豆油用:サラダ油やマーガリンの原料

- 食品用:豆腐、油揚げ、みそ、納豆、豆乳、しょう油など

大豆のおもな輸入先はアメリカ、ブラジル、カナダ、中国。食品用はアメリカ、カナダ、中国の3国が占めています。

たとえば豆腐用としてはおもにアメリカのnon-GMO大豆(非遺伝子組み換え大豆)が使用されており、遺伝子組み換え農産物を使用していないので、本来は「大豆」の原材料だけでもよいです。

ただし遺伝子組み換え作物の生産が多い国から大豆を輸入していると、遺伝子組み換えに抵抗がある日本人としては「この大豆は遺伝子組み換えされたものではないのか?」がどうしても気になります。

表示義務があるのは「遺伝子組換え農産物、またはそれを原材料とする加工食品」ですが、日本の消費者心理を考慮して、任意表示の「遺伝子組換えではない」が記載されているというわけです。

表示が義務付けられていない「大豆油」や「しょう油」に関しても「(遺伝子組換えではない)」があるのは、同様の理由によるものです。

ちなみに「(遺伝子組み換え)」の表示は、ほとんど見かけることがありませんが、遺伝子組み換え作物が混じっている可能性がある「(遺伝子組換え不分別)」に関してはときどき見ることがあります。

ただし商品がマーガリンになると、どの商品も原材料名に遺伝子組み換えに関する表示が一切なくなるので、遺伝子組み換え作物が使われている可能性が出てきます。

遺伝子組み換え作物のメリット

日本では「遺伝子組み換え作物」に拒否反応を示す人が多いのですが、世界的には遺伝子組み換え作物の導入が進んでいます。

その理由は簡単で「遺伝子組み換え作物を導入した方が、メリットが多いから」です。

- 収穫量が増える

- 生産コストが下がる

- 農作業の負担が減る

- 農薬や化学肥料・水の使用量が減る

- 残留農薬が少なくなる

現在の遺伝子組み換え作物は「害虫抵抗性作物」と「除草剤耐性作物」が主流です。

農薬などの薬剤や労働力の両方が削減可能で、生産コストも下がり、作物の値段も安くなります。

◆害虫抵抗性作物とうもろこし、ジャガイモ、綿など

特定の種類の虫に対して、殺虫作用のある土壌細菌(バチルス・チューリンゲンシス《Bt菌》)の遺伝子を組み込んだ作物のことです。

害虫抵抗性作物を栽培することで、たくさんの殺虫剤を散布しなくても害虫の被害が減るため、減農薬栽培や残留農薬の軽減になります。

害虫抵抗性作物は、特定の虫に対して影響はありますが、人間などの哺乳類には影響はありません。

◆除草剤耐性作物大豆やナタネ、とうもろこし、テンサイ、綿など

特定の除草剤を使っても枯れないように作られた作物のことです。

雑草だけを枯らすことができるので、効率的な除草が可能で、除草剤の散布量・回数や農作業の負担を減らせます。

ほかにも遺伝子組み換え作物をバイオディーゼル燃料として使うことで、化石燃料の使用量が減らせる、二酸化炭素の削減に繋がるという利点もあります。

栽培が難しい環境でも生育が可能

地球温暖化や発展途上国での人口増加などにより、安定的な食料供給は世界的に大きな課題の一つです。

土壌劣化や乾燥、低温、高温、塩害などが原因で、今まで栽培が難しい地域でも、環境ストレス耐性の高い遺伝子組み換え作物による栽培が可能になれば、食糧問題を解決する糸口になります。

食物の機能性が強化できる

遺伝子組み換えでは、食物の成分を変化させて栄養素を強化したり、有害物質を減少させたりすることも可能です。

- 日持ちのするトマト

- ビタミンAが強化された米

- ラクトフェリンが含まれたイチゴ

- 花粉症を緩和する稲

上記のような作物は、従来の交配では作ることが不可能、または可能でも非常に時間がかかります。

現在主流の遺伝子組み換え作物のメリットは、おもに「生産者側」のメリットが目立ちますが、今後は消費者のニーズに合った遺伝子組み換え作物も多く登場するかもしれません。

デメリットと危険性への対応

食品としての安全性

遺伝子組み換え食品に対して不安の声が出るのは「遺伝子を組み換えた作物は食べても安全なのか?健康被害はないのか?」という理由が挙げられます。

そもそも日本では遺伝子組み換え作物の対象となる作物をほとんど生産していないため「消費者面」での不安が多く挙げられます。

食の安全性に関しては「食品安全基本法」と「食品衛生法」に基づき、厚生労働省の安全性検査を受けて、従来の食品と同じように「食べても安全」と確認された食品だけが販売、輸入されているため、一定の安心感があります。

飼料に使われる遺伝子組み換え作物も「家畜に対する安全性」と「畜産物の人の健康への影響」に関して、同様の安全性確認が義務付けられています。

また厚生労働省では確認が取れた遺伝子組換え作物以外が入って来ないように、免疫所で抜き取り検査を行ない、チェック耐性を強化しています。

遺伝子組み換え作物のなかには、危険性があるものが存在する可能性も否定できませんが、実際に私たちが食べることはありません。

ただし遺伝子組み換え食品を摂取することによる健康被害(ガン、白血病、臓器障害、アレルギー、糖尿病、自閉症、不妊など)との因果関係を指摘する意見もあります。

生物多様性への影響

遺伝子組み換え作物の普及によって、従来の環境や生物の多様性に影響を与える可能性も危険視されています。

生物多様性への影響は、カルタヘナ法(遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律)に基づき、上記の項目などについて申請ごとに審査を行なっています。

- 雑草化してほかの野生植物に影響を与えないか

- 野生動植物に対して有害な物質を生産しないか

- 導入された遺伝子が従来の野生動植物と交雑して拡がらないか

農林水産省や環境省の検討で「生物多様性への影響が生じる可能性がある」と判断された場合は、試験の中止などの措置が取られます。

遺伝子組み換え農作物と別の農作物の交雑に関しては生物多様性に影響を及ぼす問題ではなく、農作物の品質管理の問題としています。

要は農作物は対象としておらず「栽培している非遺伝子組み換えの作物が、近くの農場の遺伝子組み換え作物の花粉を受粉したことで、遺伝子組み換え作物が育ってしまった」という問題に関しては、生物多様性の範疇外という訳です。

とはいえ、遺伝子組み換え作物が「意図せず」拡散することで、在来の作物が育てられなくなる、繁殖が妨げられるという問題はあります。

たとえば「運搬時などにこぼれ落ちた輸入物の遺伝子組み換えセイヨウナタネが、日本各地で自生している」という報告があります。

花粉が飛ぶことで、アブラナ科の在来ナタネやカラシナ、農作物などと交雑すれば、遺伝子組み換え作物による遺伝子汚染が広がる恐れがあります。

遺伝子組み換えに反対している食材宅配サービス

「遺伝子組み換えに反対」「遺伝子組み換え作物の可能性があるものは取り扱わない」と表明している企業は、有機野菜や自然食品などを取り扱う食材宅配サービスに多いです。

「食の安全性」「環境への配慮」という点でも、遺伝子組み換え作物についてはシビアに捉えられています。

らでぃっしゅぼーや

らでぃっしゅぼーやは、オイシックス、大地を守る会を運営するオイシックス・ラ・大地株式会社の食材宅配サービスです。

市民団体「日本リサイクル運動市民の会」が行なっていた有機・低農薬野菜の宅配(らでぃっしゅぼーや)を原点としており、遺伝子組み換え作物に対しても対策を行なっています。

- 遺伝子組み換え作物、遺伝子組み換え作物を原料とする加工品は原則扱わない

- 畜産飼料は非遺伝子組み換えをできる限り使用

大地を守る会

大地を守る会は有機・無農薬で育てた「できるだけ農薬を使わない」野菜を主に取り扱う食材宅配サービスとしても有名ですが、遺伝子組み換えに対しても厳しい取り組みをしています。

- 食品用の遺伝子組換え作物の栽培・取り扱いなし

- しょうゆは国産100%の大豆を使用

- 油や加工品などの原材料は、非遺伝子組換え作物を徹底検証

特に野菜の味や美味しさ、安全性にこだわりたい方に利用されています。

Oisix(オイシックス)

20~30代の女性や子育て世帯を中心に人気のOisixでは「つくった人が自分の子どもに食べさせられるもののみをお届けします」を理念としており、遺伝子組み換えに対しても一切取り扱わない姿勢を示しています。

- 遺伝子組み換えが行なわれた生鮮野菜や果物(外国産農作物)は一切取り扱わない

- 加工食品の主原料となる食材は、栽培形態を確認して、非遺伝子組み換えに限定する

- 添加物について主原料として使用される場合、非遺伝子組み組み換えを確認した上で使用を認める

Oisixでは献立ミールキット「Kit Oisix(キットオイシックス)」など、忙しくて料理をする時間がないときにも、時短で美味しく夕食が食べられる食品を多数取り扱っており、共働き世帯や子育て世帯からの支持を得ています。

生活クラブ

生協の宅配のなかでもっとも遺伝子組換えに反対しているのが生活クラブです。

生活クラブは食への安全性に厳しい生協として有名ですが、遺伝子組換えに対しても1997年から厳格な対策を行なっています。

- 企業による食糧独占を招き、生物の多様性を破壊する遺伝子組み換え作物を認めない

- 食料、飼料、添加物も取り扱わない

- やむを得ず使用する場合は情報を公開する

5%未満の微量GM(遺伝子組換え)原材料まで、非GM原料に替える徹底振りで、GM原材料が使われる可能性のある1,932品目のうち、1,694品目の対策が終了しています(2021年3月末現在)。

ほかにも「ストップ!遺伝子組み換え」として以下のような活動も行なっています。

- 食品表示制度を抜本的に改正して、全食品・飼料にGM表示をさせる活動

- GMセイヨウナタネの国内自生を市民が監視する活動

- 遺伝子組み換えから生物多様性を守る活動

生協はもともと食の安全性を求めて利用される方が多いのですが、そのなかでも生活クラブは安心して買い物できる生協と言えます。

関連記事

関連記事